पटना: समय-समय पर देश में जातिगत जनगणना (Caste census in India) की मांग तेज होती है, लेकिन यह फिर मंद पड़ जाती है. इस बार भी जाति जनगणना को लेकर क्षेत्रीय पार्टियां मुखर होकर सामने आ रही हैं और सरकार पर दबाव बना रही हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए. इसके विरोध में भी सुर सुनाई दे रहे हैं. सभी जातिगत जनगणना को लेकर अपने-अपने तर्क दे रहे हैं. पारंपरिक रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की जनगणना अलग से होती है. यानी जातीय जनगणना से यह तो पता चलेगा कि SC और ST कितने हैं, पर OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) या अन्य जातियों की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आएगी. बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा जैसे राज्य जब जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं तो केंद्र सरकार इसे क्यों नहीं करना चाहती है?. आइए समझते हैं इन सवालों के जवाब:

आखिरी बार कब हुई थी जातिगत जनगणना: पिछली जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया. उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा थे. तब देश की आबादी 30 करोड़ के करीब थी अब तक उसी आधार पर यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं. मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52 प्रतिशत है. आज भी उसी आधार पर देश में आरक्षण की व्यवस्था है. जिसके तहत ओबीसी को 27 फीसदी, अनुसूचित जाति को 15 फीसदी तो अनुसूचित जनजाति को 7.5 फीसदी आरक्षण मिलता है. ऐसे में ओबीसी नेता जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं, जिसके चलते साल 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सर्वे (SECC) आधारित डेटा जुटाया था. इसमें करीब 4 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए थे, लेकिन इसे प्रकाशित नहीं किया गया है.

वहीं, जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है. हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था. इसके अलावा अलग-अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है.

केंद्रीय गृहराज्य मंत्री का लोकसभा में बयान : जातीय जनगणना की मांग के बीच 20 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया था कि भारत सरकार ने जनगणना में अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के अलावा अन्य जाति आधारित आबादी की जनगणना नहीं कराने का फैसला किया है, जिसके बाद ही जाति जनगणना कराए जाने की मांग तेज हुई है.

जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का एफिडेविट क्या? : केंद्र सरकार ने SC में कहा है कि (Affidavit in Supreme Court on caste census) जनगणना में OBC जातियों की गिनती एक लंबा और कठिन काम है. जाति आधारित जनगणना कराना व्यवहारिक नहीं है. यह एक पॉलिसी डिसीजन है, प्रशासनिक नजरिए से भी ऐसा करना बेहद मुश्किल है.

बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई थी. इसमें केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों (BCC) का डेटा एकत्रित करने के निर्देश देने की मांग की गई, जिससे पिछड़े वर्ग के नागरिकों का आकलन किया जा सके. साथ ही, इस याचिका में केंद्र सरकार से अदर बैकवर्ड क्लासेस (OBCs) पर SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आधारित डेटा जुटाया था, जिसे सार्वजनिक करने की मांग भी की गई.

सरकार SECC के जातिगत आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रही? : केंद्र सरकार का कहना है कि पिछली जनगणना का डाटा किसी आधिकारिक इस्तेमाल के लिए नहीं है, ना ही इसे सार्वजनिक किया गया है. ऐसे में जाति से जुड़े मसलों पर राज्य सरकारें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं. केंद्र का कहना है कि इस डाटा में गलतियां हैं, साथ ही कई जातियों के एक समान नाम कई तरह की दिक्कतें पैदा कर सकते हैं.

क्या राज्य के आंकड़ों की वैधता होगी? : हालांकि, केंद्र ने साफ कर दिया है कि राज्य चाहे तो अपने स्तर पर जातिगत जनगणना करा सकते हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या राज्य के आंकड़ों की क्या वैधता होगी? इस पर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर डी. एम. दिवाकर का मानना है कि जातिगत जनगणना की वैधता राज्यों के लिए हो सकती है. राज्य विकास योजनाओं में आंकड़े का उपयोग कर सकती है. राज्य कर अपने स्तर से जनगणना कराती है तो केंद्र भले ही ना माने लेकिन आंकड़ा राज्य के लिए उपयोगी हो सकता है. बिहार में अभी पमरिया नट और ट्रांसजेंडर की आबादी कितनी है यह किसी को पता नहीं है.

एक्सपर्ट की राय : जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार यदि अपने स्तर पर जातीय जनगणना कराती है तो उसकी वैधता नहीं होती. दूसरा राज्य सरकार की रिपोर्ट को केंद्र सरकार मानेगी या नहीं इसे लेकर भी विवाद खड़ा हो सकता है. इसके अलावा अगर बिहार की नीतीश सरकार द्वारा कराई गई जनगणना में जाति की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा संख्या को लेकर भी सवाल खड़ा किये जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी.

जातियों की अलग से गणना की जरूरत क्यों हैं? : जाति जनगणना को लेकर एक अहम सवाल यह भी खड़ा हुआ है कि आखिर जातियों की अलग से गणना की जरूरत ही क्यों हैं? इसका जवाब देते हुए, ए एन सिन्हा इंस्टिट्यूट के प्राध्यापक डॉ बीएन प्रसाद कहते हैं कि जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि कल्याणकारी योजनाओं और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार योजना बना सकेगी अगर जनगणना हुई तो यह पता चल पाएगा कि कौन सी जाति की संख्या कितनी है और उसको कितनी हिस्सेदारी दी जाए. साथ ही, जातिगत जनगणना से सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा तो दूसरी तरफ इसके दुरुपयोग भी हो सकते हैं. संपन्न वर्ग आंकड़ों का उपयोग अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने में कर सकते हैं.

क्या इससे जातिवाद बढ़ेगा? : जाति जनगणना का विरोध करने वालों के इससे जातीय संघर्ष बढ़ने की संभावनाओं के सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक डॉ संजय कुमार का मानना है कि जातिगत जनगणना से सामाजिक ताना-बाना बिगड़ेगा. सरदार पटेल भी जातिगत जनगणना के खिलाफ थे. ऐसे में जातिगत जनगणना से समाज में विद्वेष और जातिवाद बढ़ेगा और कुछ लोग इसका इस्तेमाल समाज को बांटने में कर सकते हैं. जाति के आधार पर जनगणना कराने से समाज का भला नहीं होगा.

बिहार में सबसे अधिक हंगामा क्यों? : आखिर बिहार में ही क्यों इस मुद्दे पर सबसे अधिक हंगामा मचा हुआ है ? दरअसल बिहार में आरजेडी और जेडीयू को ही जातीय समूहों से सर्वाधिक ताकत मिलती रही है. लालू यादव वे 1990 में जिस पिछड़ावाद की नींव रखी थी, अब वह बिहार की जरूरत बन गया है. लालू यादव के समय सभी पिछड़ी जातियां एक थीं, इसलिए एक शक्तिशाली नेता बन सके. बाद में नीतीश कुमार ने इसमें विभाजन कर दिया. नीतीश ने 1994 में तर्क दिया कि पिछड़े वर्ग की सभी जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है. कुछ खास पिछड़ी जातियां ही इसका फायदा उठा रही हैं. इसलिए कर्पूरी ठाकुर फार्मूले की तर्ज पर पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लिए अलग-अलग आरक्षण तय किया जाय. हालांकि, जब लालू यादव को यह मंजूर न हुआ तो नीतीश कुमार ने अलग हो कर समता पार्टी बना ली थी.

इसलिए कई क्षेत्रीय पार्टियां इस मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती है. बात करें यूपी और बिहार की तो, बिहार में अभी पक्ष (जेडीयू), विपक्ष की हर पार्टी एक स्वर में जाति जनगणना की मांग कर रही है. इस मुद्दे पर बिहार की एक और बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) भी जेडीयू से ताल से ताल मिला रही है.

बीजेपी की सहयोगी जेडीयू का तर्क : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, 'हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए. बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 और बिहार विधानसभा में 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था और इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था. केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए.'

इस पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का कहना है कि देश में पशुओं की जनगणना हो सकती है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो सकती है. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में किस जाति की क्या स्थिति है उससे यह पता चल पाएगा. अब तो उत्तर प्रदेश में भी सभी पार्टियों ने जातिगत जनगणना की मांग की है. जातिगत जनगणना से सरकारें यह भी तय कर पाएगी कि किस जाति को सशक्त बनाने की जरूरत है.

दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव कह चुके है, 'जब इस देश में पेड़ों, पशुओं, गाड़ियों और सभी अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की गिनती हो सकती है तो बीजेपी को ओबीसी वर्ग के लोगों से क्यों इतनी घृणा है कि जनगणना में उनकी गिनती से कन्नी काटा जा रहा है? केंद्र सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती भी करवाए और आंकड़े सार्वजनिक भी करे.'

वहीं, सवाल उठता है कि बीजेपी आखिर क्यों जातिगत जनगणना करवाने में हिचकिचा रही है. बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि तकनीकी और व्यावहारिक तौर पर केंद्र सरकार के लिए जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है, क्योंकि 1931 की जातीय जनगणना में 4147 जातियां पाई गई थीं. केंद्र व राज्यों के पिछड़े वर्गों की सूची मिला कर मात्र 5629 जातियां हैं. 2011 में कराई गई सामाजिक-आर्थिक गणना में एक बारगी जातियों की संख्या बढ़ कर 46 लाख के करीब हो गई है. ऐसे में जातियों का शुद्ध आंकड़ा प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया. हालांकि, उन्होंने कहा कि केंद्र ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है राज्य चाहे तो अपने स्तर पर जातिगत जनगणना करा सकते हैं.

इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव ने कहा है कि हमें जातिगत जनगणना से कतई परहेज नहीं है. लेकिन, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब तक किसी सरकार ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराया? सिद्धांत रूप से हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव में हम कोई कदम उठाने वाले नहीं है.

यूपी में जातीय जनगणना की मांग : उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समेत ओबीसी वोट बेस वाली पार्टियां जाति जनगणना की मांग उठा रही हैं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक रैली के दौरान जनता से वादा किया कि उनकी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर वो जाति आधारित जनगणना कराएंगे. बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती कह रही हैं कि उनकी पार्टी तो लम्बे समय से देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना की मांग करती रही है. इसी तरह से राजभर नेता ओम प्रकाश राजभर और निषाद नेता संजय निषाद की पार्टी भी यही राग अलाप रही है. लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए पहले ही मना कर चुकी है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने साफ किया है कि इस बार भी जातिगत जनगणना नहीं होगी.

निशाना तो है..वोट बैंक : आखिर में एक सवाल ये भी है कि क्या जाति आधारित आबादी की गणना के पीछे राजनीतिक दलों का मकसद वोट बैंक है? जानकार भी मानते है कि इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा और ये पार्टियां ओबीसी वोट को मोबलाइज करने में सफल होंगी.

पढ़ें : यूपी विधानसभा चुनाव : पूर्वांचल जीतने के लिए भाजपा की खास रणनीति, संघ झोंक रहा पूरी ताकत

जातियों के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण कैसे? : इसे समझने के लिए थोड़ा 90 का वो दशक याद करना होगा जब मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया. जिसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रीय दल पिछड़े वर्ग के वोट से मजबूत होते गए. अब जरा इन आंकड़ों से समझिए की, 1996 लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 25 फीसदी ओबीसी वोट, बीजेपी को 19 फीसदी और क्षेत्रीय दलों को सबसे ज्यादा 49 फीसदी ओबीसी वोट हासिल हुआ.

वहीं 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का शेयर 24 फीसदी, बीजेपी का 22 और अन्य क्षेत्रीय दलों का 42 फीसदी रहा. लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक के सामने ओबीसी वोटों का गणित पूरी तरह बदल गया. 2019 में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 15 फीसदी ओबीसी वोट आया. बीजेपी का वोट शेयर 44 फीसदी हो गया. इधर लेकिन यहां क्षेत्रीय दलों के निराशा हाथ लगी. समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत ओबीसी वोट के मुख्य लाभुक रहे अन्य दलों के खाते में देश में सिर्फ 27 फीसदी वोट ओबीसी से आए.

ऐसे में सवाल है कि क्या इसी कारण बिहार में नीतीश, तेजस्वी समेत यूपी में समाजवादी पार्टी और दूसरे क्षेत्रीय दल जाति के आधार पर जनगणना की मांग करके ओबीसी आबादी की ताकत का सही गणित जानना चाहते हैं? और क्या बीजेपी की ओर शिफ्ट होते पिछड़े वर्ग के वोट को वापस अपनी ओर मोबलाइज किया जा सके?

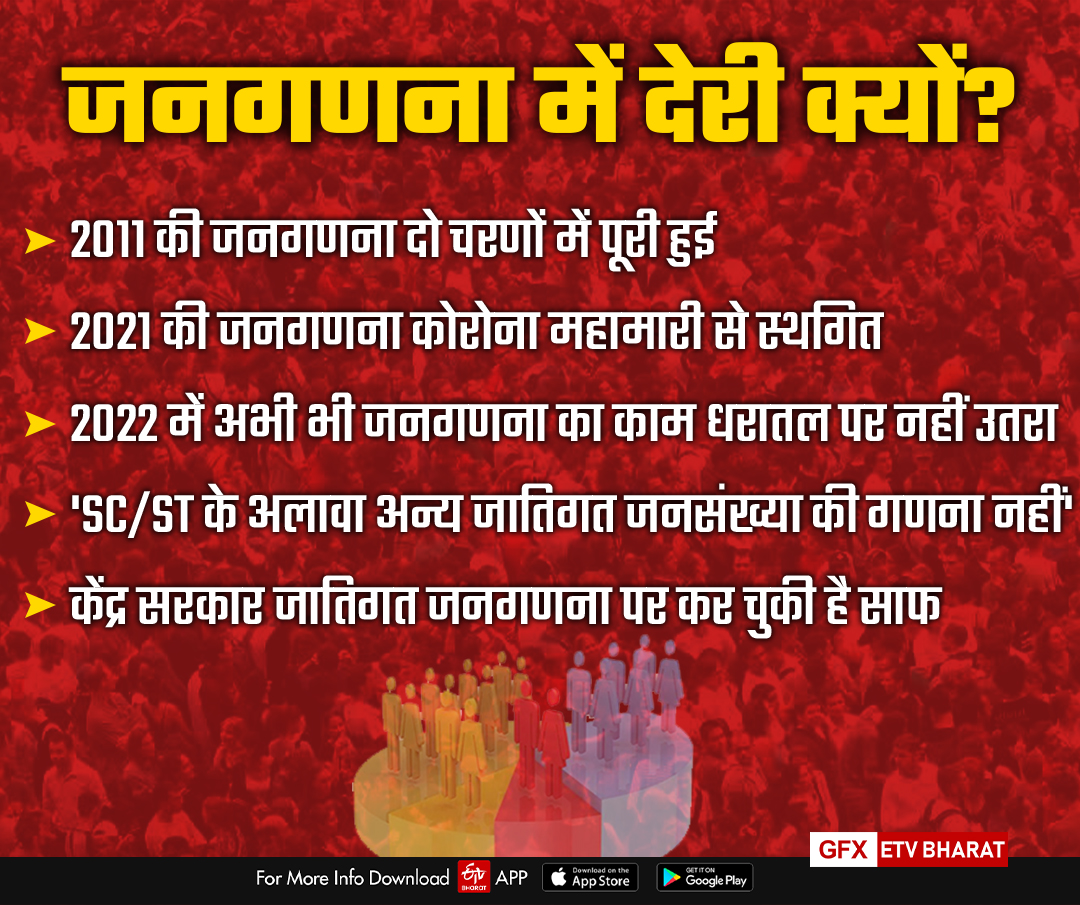

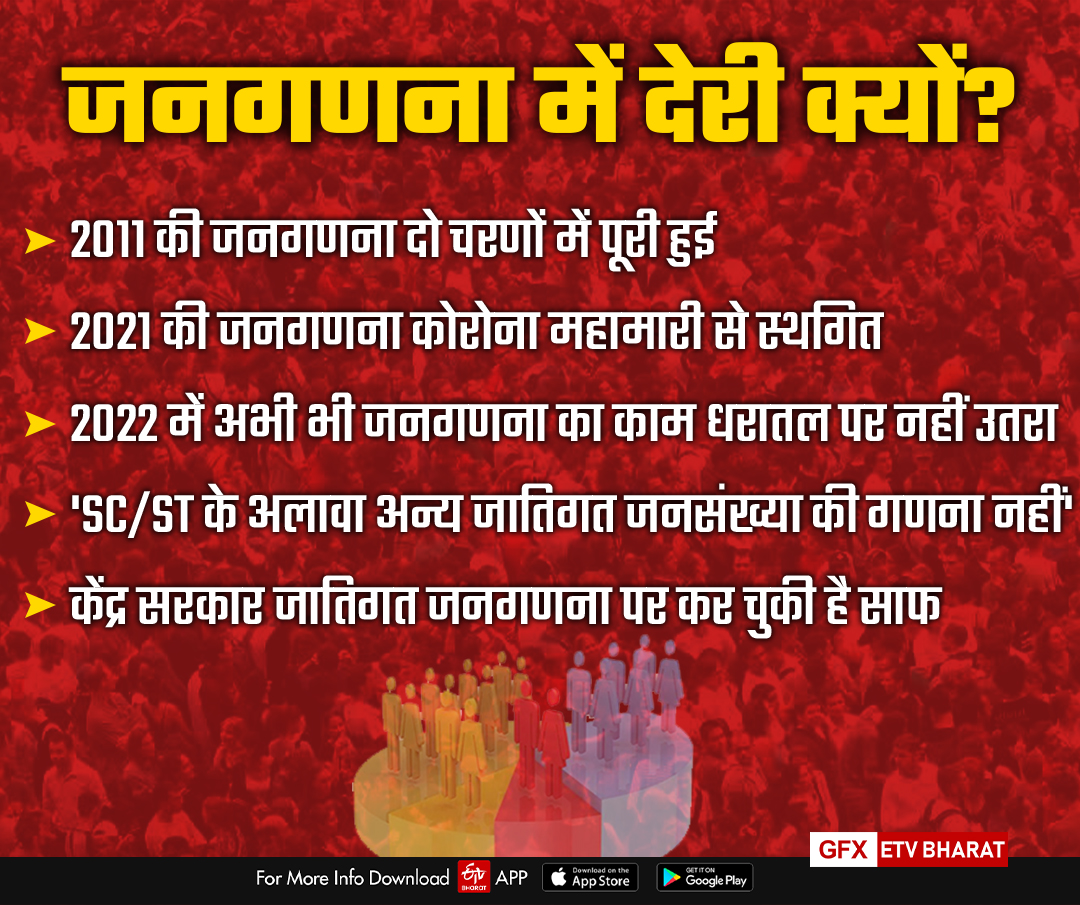

जनगणना में देरी क्यों ? : देश में जनगणना का काम हर 10 साल में होता है, 2011 की जनगणना को दो चरणों में पूरा किया गया था. पहले चरण में अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के बीच देशभर में घरों की गिनती की गई थी. वहीं, दूसरे चरण में 09 फरवरी, 2011 से 28 फरवरी, 2011 तक चली. इसी तर्ज पर 2020 में ही जनगणना का काम शुरू किया जाना था जिसे कोविड महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया. 2021 बीत चुका है. अभी 2022 फरवरी तक देश में जनगणना का काम धरातल पर शुरू नहीं हो सका है. ये जब भी शुरू होगा सरकार साफ कर चुकी है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातिगत जनसंख्या की गणना नहीं होगी.

हालांकि, इतना तो तय है कि अगर जाति आधारित जनगणना होती हैं तो इससे हमारे पास ओबीसी का आंकड़ा आ जाएगा. इसी के साथ ओबीसी के आरक्षण के लिए सरकार के पास प्रामाणिक आंकड़ा होगा और इससे विभिन्न समुदायों के लिए सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी, जिससे पूरे समाज को लाभ होगा. फिलहाल, 10 साल पहले भी जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई थी आज 10 साल बाद भी वही एपीसोड दोहराया जा रहा है. ऐसे में अब देखना है कि इस बार कहानी आगे बढ़ती है या पुराने मोड़ पर ही अगले 10 साल के लिए To be Continued... पर खत्म होगी.