रांचीः बदलते समय के साथ-साथ संचार क्रांति जरूर हुई, पर आदिवासी समाज(tribal society) में उनका पारंपरिक संचार माध्यम आज भी जारी है. इन माध्यमों ने आदिवासी समाज को एक सूत्र में पिरोया है. आजादी की लड़ाई से लेकर सांस्कृतिक समावेश में भी आज तक एक साध बांधे रखा है.

जंग-ए-आजादी में नगाड़ा-मांदर बना संचार का माध्यमः जिस दौर में संचार का कोई माध्यम नहीं था, आदिवासी समाज(tribal society) विकास के सोपान पर नहीं था. खेत-खलिहान तक सिमट कर रहने वाला ये समुदाय आखिर जन आंदोलन का नायक कैसे बन गया. यहां के लोगों ने अपनी आदि परंपरा को स्वतंत्रता आंदोलन( freedom struggle) का हथियार बनाया. अपने लोक वाद्य यंत्रों को संचार का सशक्त माध्यम बनाया. हूल क्रांति में संचार का सबसे सशक्त माध्यम बना नगाड़ा और मांदर.

साहिबगंज के भोगनाडीह गांव से खबर संथाल परगना के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ बीरभूम, पुरुलिया, हजारीबाग तक पहुंचायी जाती थी. जगह-जगह हुई इस नगाड़े की इस मुनादी के जोर पर ही 30 जून 1855 को भोगनाडीह में करीब 30 हजार लोग एकत्रित हुए थे. जहां से हूल क्रांति(hool revolution) के नायक सिदो-कान्हू ने लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का संकल्प दिलाया था.

नगाड़े की आवाज लोगों को एकजुट होने का देता था संदेशः मांदर और नगाड़ा, जिसे संथाली में टमाक कहा जाता है. आज भी आदिवासी संथाल बहुल इलाकों में यह परंपरा है कि अगर कहीं नगाड़ा बजता है तो उसका प्रतीक है कि लोगों को उस नियत स्थान तक पहुंचना है और उसका क्या संदेश है उसे जानना है. जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो नगाड़ा बजा रहा शख्स बताता है कि समाज के सामने यह समस्या आ गई है और हमें एक निश्चित दिन एकजुट होना है, उस दिन एक सभा का आयोजन होना है.

अगर उस सभा में दूर-दराज के लोगों को भी एकत्रित करना है तो कई जगह नगाड़ा लेकर लोग निकल जाते थे और जगह-जगह बजा कर यह संदेश सुनाते थे कि अमुक तिथि के दिन सभी को एकत्रित होना है, जहां किसी विशेष मुद्दे पर बात होनी है. झारखंड के गांव में ये संचार की ये आदि परंपरा आज भी विद्यमान है. दुमका के गोलपुर गांव में आज भी नगाड़ा बजाकर लोगों को एक जगह एकत्रित किया जाता है. जिसमें ग्राम, समाज के सामने आए मुद्दों पर चर्चा के लिए ग्रामीणों से रायशुमारी करने के लिए उन्हें एक मंच पर आने की अपील की जाती है, ताकि उन मामलों पर आम राय बनाकर उसे अमल में लाया जा सके.

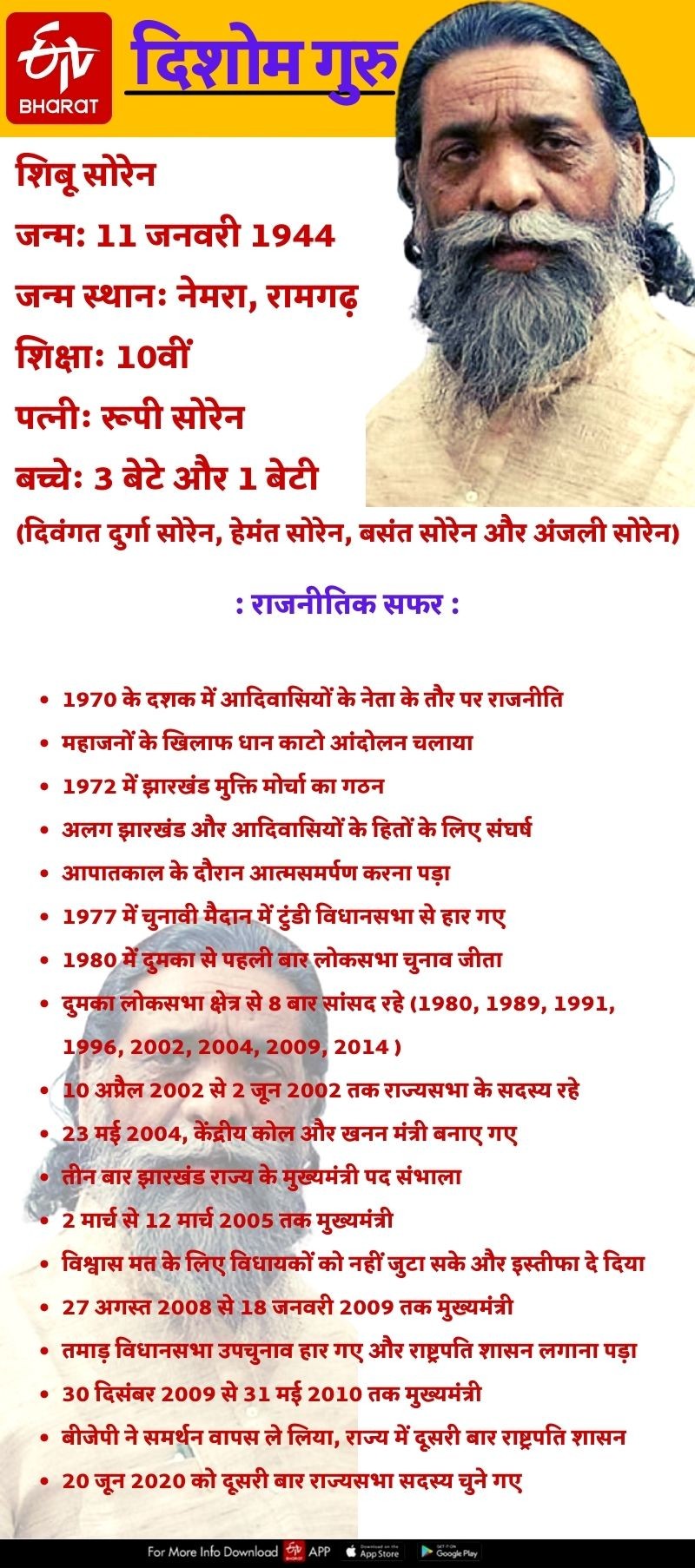

शिबू सोरेन का डुगडुगी आंदोलनः भारत को आजाद हुए कई वर्ष बीत चुके थे. लेकिन रूढ़ीवाद में जकड़ा भारत इन बेड़ियों से मुक्ति चाहता था. साहूकारी, महाजनी, छुआ-छूत समेत ऐसी कई सामाजिक बुराइयां थीं, जो स्वस्थ समाज को दीमक की तरह खोखला कर रही थी. आदिवासी बहुल झारखंड में भी महाजनी प्रथा का काफी प्रकोप था. जो आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को हथियाने में लगे थे. आजाद भारत में भी उनके खिलाफ भी एक और लड़ाई लड़ी गई थी. लेकिन आजाद भारत में शिबू सोरेन(shibu soren) ने महाजनों के खिलाफ डुगडुगी बजाकर एक साथ हल्ला बोल दिया. महाजनी प्रथा, सूदखोरी और शराबबंदी के खिलाफ अभियान 1970 आते शिबू ने इस आंदोलन की कमान अपने हाथों में थाम ली.

धान कटनी आंदोलन की शुरुआतः शिबू सोरेन(shibu soren) ने रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जैसे इलाकों में महाजनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया. उस दौरान जमींदार, महाजन समुदाय के लोगों ने छल प्रंपच और जाली तरीकों से आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रखा था. शिबू सोरेन ने आदिवासियों को जमा किया, मंडली बनाई और सामूहिक ताकत के दम पर खेत से धान की फसल काटने लगे, ये आंदोलन धनकटनी आंदोलन कहलाया.

इस दौरान शिबू सोरेन(shibu soren) आदिवासियों को एकजुट करने के लिए डुगडुगी बजाया करते थे. सन 1970 के दौरान ही भारी संख्या पुलिस बल शिबू सोरेन की गिरफ्तारी के लिए आ पहुंचे थे, तभी शिबू सोरेन ने डुगडुगी बजाई, जिसके बाद आदिवासियों का एक बड़ा जत्था वहां पहुंच गया. शिबू सोरेन तुरंत संभल गए और भारी संख्या में आदिवासियों के आने के बाद पुलिस फोर्स को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा. उन दिनों डुगडुगी लोगों को सचेत करने और उन्हें रक्षा के लिए बुलाने का एक बड़ा जरिया था.

मांदर की थाप और सबके हाथ में तीर-कमानः शिबू सोरेन(shibu soren) अपने साथियों के साथ टुंडी, पलमा, तोपचांची, डुमरी, बेरमो, पीरटांड में आंदोलन चलाने लगे. अक्टूबर महीने में आदिवासी महिलाएं हंसिया लेकर आती और जमींदारों के खेतों से फसल काटकर ले जातीं. मांदर की थाप पर मुनादी की जाती, खेतों से दूर आदिवासी युवक तीर-कमान लेकर रखवाली करते और महिलाएं फसल काटतीं.

पत्तों के माध्यम से सूचना का आदान-प्रदानः संचार क्रांति के इस दौर में भी आदिवासी समाज धार्मिक अनुष्ठान, खेलकूद, शादी विवाह में भी आदि सांस्कृति की झलक दिखाई देती है. शिकार की योजना हो, गांव समाज में विपत्तियों से निपटने का मामला हो या जगह जमीन से संबंधित विवादों के निपटारे को लेकर बुलाए जाने वाली पंचायतों (मोड़े माझी) में एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए सूचना का आदान प्रदान को लेकर अपनी पुरानी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं.

आज भी आदिवासी समाज (tribal society) अपने पारंपरिक संचार प्रणाली (भरुवा) को तवज्जो देते हैं. आदिवासी समाज (tribal society) संचार क्रांति के इस दौर में भी अपने संवाद की पुरानी व्यवस्था सारजोम सकाम यानी साल के पत्तों का सहारा विशेष परिस्थितियों में लेते हैं. इसके अलावा पर्व-त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान जैसे मौकों पर इनका प्रयोग होता है. जिसमें इन पत्तों के माध्यम से उनको निमंत्रण दिया जाता है. पर्व त्यौहार धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा विशेष परिस्थितियों में एक-दूसरे से संवाद स्थापित के लिए साल का पत्ता साल यानी सारजोम सकाम का सहारा लेते हैं.

जिसमें उन्हें एक जगह एकत्रित करने के लिए संदेश दिया जाता है. सिदो-कान्हू से लेकर भगवान बिरसा मुंडा तक इस संचार माध्यम का इस्तेमाल स्वतंत्रता आंदोलन में किया करते थे. इसके अलावा जब आदिवासी समाज में किसी भी व्यक्ति या मवेशी के गुम हो जाने पर उल सकाम यानी आम का पत्ता घुमाते हैं. उसका संदेश पाकर समाज के लोग सहभागिता निभाते हुए अमुक व्यक्ति या मवेशी को ढूंढ निकालते हैं. फिर उसी संदेश के माध्यम से उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया जाता है. अपनी वर्षो पुरानी परंपराओं को आज भी आदिवासी समाज (tribal society) निभा रहे हैं.

आदिवासी संस्कृति- एक परिचय आदिवासी, इस शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है, जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो. लेकिन संसार के विभिन्न भू-भागों में जहां अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग क्षेत्रों से आकर लोग बसे हों उस विशिष्ट भाग के प्राचीनतम या प्राचीन निवासियों के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है. इंडियन, अमरीका के आदिवासी कहलाते हैं और प्राचीन साहित्य में दस्यु, निषाद के रूप में जिन विभिन्न प्रजातियों समूहों का उल्लेख किया गया है. उनके वंशज समसामयिक भारत में आदिवासी माने जाते हैं. आदिवासी के समानार्थी शब्दों में ऐबोरिजिनल, इंडिजिनस, देशज, मूल निवासी, जनजाति, गिरिजन, बर्बर प्रचलित हैं.

आदिवासी संस्कृति प्राथमिक धरातल पर जीवनयापन करते हैं, वो सामान्यत: क्षेत्रीय समूहों में रहते हैं और उनकी संस्कृति अनेक दृष्टियों से स्वयंपूर्ण रहती है. इन संस्कृतियों में ऐतिहासिक जिज्ञासा का अभाव रहता है और ऊपर की थोड़ी ही पीढ़ियों का यथार्थ इतिहास किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं में घुलमिल जाती है. सीमित परिधि और लघु जनसंख्या के कारण इन संस्कृतियों के रूप में स्थिरता रहती है. किसी एक काल में होनेवाले सांस्कृतिक परिवर्तन अपने प्रभाव और व्यापकता में अपेक्षाकृत सीमित होते हैं.

झारखंड- हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताः झारखंड, सांस्कृतिक क्षेत्र का एक भाग भी कहा जाता रहा है. सांस्कृतिक दृष्टि से एक समृद्ध अतीत और वर्तमान का क्षेत्र है. झारखंडी संस्कृति की विशिष्ट पहचान क्षेत्र और यहां की मूलवासी जातियां हैं, जिनमें जनजातियां और सदानी समुदायों की साझेदारी है. सदियों से एक समरस और समतावादी समाज बनाकर रहते आए हैं.

झारखंड, भारत की सबसे समृद्ध संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधे हुए है. यह प्रांत पाषाण युग को दर्शाता है. दस हजार से 30 हजार साल पुरानी सभ्यता इसका प्रमाण है. पुराने शैल चित्र, सती पहाड़ियों की गुफाओं में चित्र और अन्य प्राचीन संकेतक, यहां तक कि पूर्व ऐतिहासिक, मानव बस्तियों में पाए जाने का पर्याप्त सबूत झारखंड की धरती पर हैं. हजारीबाग जिला में कुल्हाड़ी मिली और भाला का सिरा चाईबासा क्षेत्र में पाया गया, जो यहां की आदि परंपरा का प्रमाण है.

सदानी जातियों के समानांतर इस क्षेत्र जनजातीय समाज और उसकी संस्कृति भी बहुत पुरानी है. मुंडा जनजाति के भूमिज लोगों ने सिंहभूम-वराहभूम के इलाके में भूमिज राज कायम किया था. छोटानागपुर में पाए जाने वाले अनेक असुर स्थलों पर प्राप्त पुरातात्त्विक वस्तुओं के आधार पर यह कहा जाता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से छोटानागपुर उतना ही प्राचीन है, जितनी सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर भी साधारणत: बिहार का और विशेषकर छोटानागपुर का प्रारंम्भिक सांस्कृतिक इतिहास रहस्य के आवरण में ढंका हुआ है.

नागवंशियों ने छोटानागपुर में राज्य बनायाः सदानी जातियों की मूल जाति नागवंशियों ने छोटानागपुर में राज्य बनाया था. खुखर राज्य के पहले राजा नागवंशी फणीमुकूट राय थे. जिन्होंने मुंडाओं के सहयोग से राज्य की स्थापना की थी. नाग जाति के बारे में अभी तक पर्याप्त शोध नहीं हुए हैं. कई विद्वानों ने जो प्रमाण और साक्ष्य जुटाए हैं, वो नाग जाति के इतिहास के अस्तित्व को स्पष्ट स्थापित करते हैं. नाग जाति बहुत सुसंस्कृत, बहादुर और शांति प्रिय जाति रही हैं. इस जाति ने गौतम बुद्ध के नेतृत्व में सैकड़ों वर्षों तक ब्राह्मण धर्म के जातिभेद और छुआ-छूत के खिलाफ संघर्ष किया था. प्रसिद्ध राजा शशांक इसी नाग जाति के थे.

प्राचीन संस्कृति और जनजातीयों का समूह है झारखंडः झारखंड क्षेत्र विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों का संगम क्षेत्र कहा जा सकता है. द्रविड़, आर्य और आस्ट्रो-एशियाई तत्वों के सम्मिश्रण का इससे अच्छा कोई क्षेत्र भारत में शायद ही दिखता है. हिंदी, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली यहां की प्रमुख भाषाएं हैं. इसके अलावा यहां कुड़ुख, संथाली, मुंडारी, हो जैसी खड़ी बोली भी बोली जाती है. झारखंड में बसनेवाले स्थानीय आर्य भाषी लोगों को सदान कहा जाता है.

झारखंड, जहां पौराणिक काल के वंशज विद्यमान हैं. झारखंड में कई समूहों का बसेरा है. जिनमें पौराणिक असुर, संथाल, बंजारा, बिरहोर, चेरो, गोंड, हो, खोंड, लोहरा, माई पहरिया, मुंडा, उरांव समेत 32 से अधिक आदिवासी समूहों का यहां वास है, जो राज्य की कुल आबादी का 28 % है. ये सभी मिलकर इस क्षेत्र की संस्कृति पर इनकी गहरी छाप देखने को मिलती है.

यहां के लोग प्रकृति प्रेमी और उनके उपासक हैं. उनकी दिनचर्या में प्रकृति का पूरी तरह निर्भरता और समावेश है. लोक गीत-संगीत, पर्व-त्योहार, जीवन पद्धति, आजीविका सब कुछ प्रकृति पर निर्भर है. झुमइर, सदानों का लोक नृत्य है, अखरा गांव का मैदान है, जहां लोग सामूहिक नृत्य करते हैं. करम, जितिया सदानों का महत्वपूर्ण त्योहार है. अन्य मुख्य पर्व टुसू, सोहराय और फगुआ शामिल है.

आदिवासियों की जीवन शैली में सबसे अनोखा उनका संचार माध्यम है. जब भाषा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, उस वक्त उन्होंने प्रकृति से काफी कुछ अपनाया. धीरे-धीरे भाषा का जन्म हुआ तो उनका संचार माध्यम और भी परिष्कृत होता गया. बिना शिक्षा के भी वो विभिन्न लोक वाद्य यंत्र के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में सफल रहते हैं.

आदिवासी परंपरा में वैसे तो कई तरह के वाद्य यंत्र हैं. जो पर्व-त्योहार के मौके पर उनका अलग-अलग उपयोग होता है. इनमें प्रमुख हैं, मांदर, ढोल, नगाड़ा, धमसा, ढाक, करहा, डमरू, ढप, जुड़ी नगाड़ा, खंजरी और डुगडुगी. जिन्हें गीत-संगीत मनोरंजन में प्रयोग किया जाता है. इनमें से कई ऐसे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं. जिनका उपयोग आदिवासी समाज संचार माध्यम के लिए भी करते हैं. इनमें मांदर, नगाड़ा, डुगडुगी शामिल है. इसके अलावा पत्तों का भरपूर प्रयोग संदेश का आदान-प्रदान करने के लिए किया जाता है.

जंग-ए-आजादी की शुरुआतः संथाल परगना विद्रोहः जब पूरा भारत अंग्रेजों के अधीन था, हर तरफ अंग्रेजों के जुल्म से हाहाकार मचा था. ऐसे में झारखंड की धरती भी गुलामी से अछूती नहीं थी. आजादी की लड़ाई (freedom struggle) में यहां के आदिवासियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई और जंग-एग-आजादी में शहीद हो गए. वैसे आजादी पहली लड़ाई सन 1857 में हुए पहले सिपाही विद्रोह को माना जाता है. लेकिन उसके ठीक दो साल पहले, यानि सन 1855 में हुई हूल क्रांति में यहां के आदिवासियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था. इसे संथाल हूल क्रांति कहा जाता है.

साहिबगंज के भोगनाडीह गांव के रहने वाले दो भाई सिदो और कान्हू इस हूल क्रांति के नायक थे. इस लड़ाई में सिदो-कान्हू के दो और भाई चांद-भैरव और दो बहन फूलो-झानो ने अपना पूरा योगदान दिया. आदिवासियों की यह लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के साथ-साथ महाजनी प्रथा के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई थी. अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई इस लड़ाई में वर्तमान संथाल परगना के साथ-साथ बीरभूम, पुरुलिया के साथ-साथ हजारीबाग के लोगों ने भाग लिया. 30 जून 1855 को साहिबगंज के भोगनाडीह गांव में एक सभा हुई और यहां निर्णय लिया गया कि हम लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के नीतियों के खिलाफ विद्रोह करना है.

झारखंड के सुदूर जंगल और गांवों में आज भी मांदर की थाप, नगाड़े का शोर और डुगडुगी की आवाज सुनाई देती है. इन गूंज और अनुगूंज आज भी इस राज्य की आदि परंपरा को एक सूत्र में पिरोकर रखा है. भले ही आज संचार के विभिन्न माध्यम हैं, पर इन माध्यमों के तार सीधे लोगों के दिलों से जुड़े हैं.