अब समय आ गया है कि राज्य सरकारें और हाई कोर्ट, केंद्र सरकार के उस मसौदे का समर्थन करें, जिसके तहत 1000 स्पेशल कोर्ट बनाकर 1.67 लाख लंबित रेप के मामलों को फास्ट ट्रैक किया जाएगा.

गौरतलब है कि इनमें से 1.60 लाख मामले बच्चों के यौन शोषण और बलात्कार के हैं. अब, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्यों के तहत आती हैं, इसलिए यह जरूरी है कि राज्य सरकारें इस मुद्दे पर आगे आकर काम करें. ऐसे कामों के लिए केंद्र सरकार को भी आर्थिक मदद करनी चाहिए.

जब न्याय मिलने में लगातार देरी होगी तो यह स्वाभाविक है कि लोग तुरंत और कई बार न्याय को गैरकानूनी तरीके से हासिल करने का समर्थन करेंगे. किसी गणतंत्र में जब लोग भीड़तंत्र को न्याय हासिल करने का तरीका मान लें तो यह प्रशासन के नाकाम होने की तरफ इशारा करता है.

आपराधिक मामलों में सुनवाई, सजा जितना समय निकलने के बाद हो रही है और नागिरक मसलों में फैसला आने में दो-तीन पीढ़ियां निकल जाती हैं, यह एक बड़ी समस्या है.

देश में न्याय का इंतजार लंबा और पीड़ादायक हो गया है, क्योंकि न्याय के पहले कदम, जिला अदालतों में तीन करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं. इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है. इनमें से दो तिहाई से ज्यादा मामले आपराधिक हैं.

लंबित मामलों की इतनी बड़ी संख्या दो कारणों से परेशान करने वाली है. पहला, यह अपराध के पीड़ितों को न्याय दिलाने से दूर रखता है. दूसरा, कई बार मुकदमों के कारण जेल में बंद अभियुक्त इतना लंबा समय जेल में बिता देते हैं, जो उन पर लगे आरोपों के लिए कानूनी सजा से भी ज्यादा होता है.

अदालतों में रेप के मामलों की लंबी लिस्ट परेशानी का बड़ा कारण है. वहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाने से इस समस्या का सिर्फ एक पहलू सुलझता है. रेप के मामलों में सजा की दर महज 32% है, जो परेशान करने वाला आंकड़ा है.

इसका मतलब है कि अपराधिक न्याय प्रणाली का हर पहलू विफल हो रहा है. पुलिस मामले की सही जांच नहीं कर पा रही है, अभियोजन केस जीतने में नाकामयाब हो रहा है और जजों की कमी के कारण लंबित मामलों की लिस्ट बड़ी होती जा रही है.

इसमें से आखिरी परेशानी के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है. हाई कोर्ट जजों के लिए पारित 1079 पदों में 410 अब भी खाली पड़े हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को, कॉलेजियम द्वारा सुझाए नामों पर फैसला न लेने के लिए फटकार लगाई है.

प्रावधान है कि अगर कॉलेजियम ने सरकार द्वारा वापस भेजे गये नामों को दोबारा स्वीकृति दे दी, तो केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति रोक नहीं सकती. हाई कोर्ट में इतनी बड़ी संख्या में खाली पद न्याय न देने के बराबर हैं. अगर हमें भारत की महिलाओं को अपराधियों के चुंगल से बचाना है तो यह जरूरी है कि, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और न्यापालिका साथ आकर जल्द से जल्द देश की न्याय प्रणाली में सुधार पर काम करें.

देशभर की अदालतों में 3.5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित चल रहे हैं. इनमें से कई मामले तो 10 सालों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, जिला अदालतों और अन्य अदालतों में चल रहे मामलों के आंकड़े निम्नलिखित हैं.

- सिविल मामले- 1.09 करोड़

- अपराधिक मामले- 2.28 करोड़

- रिट पेटिशन- 13.1 लाख

निचली अदालतों में सिविल मामलों में फैसला सुनाने में औसतन 3-4 साल का समय लग जाता है. अगर मामला हाई कोर्ट में जाता है तो करीब दल साल यहां गुजरते हैं. इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में अपील की सूरत में 10 साल और फैसला आने में लग जाते हैं.

वहीं, अपराधिक मामलों में, निचली अदालत में दो साल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की सूरत में 5-8 साल का समय लग जाता है. लंबित मामलों की इस बड़ी संख्या में जूनियर जजों की नियुक्ति और संसाधनों की कमी बड़ा कारण है.

देशभर में सालाना करीब पांच करोड़ केस दायर होते हैं, और जज इनमें से करीब दो करोड़ पर ही फैसला सुना पाते हैं. इसके पीछे कारण हैं:-

1. अपने अधिकारों के बारे में नागरिकों में जागरूकता

हाल के सामाजिक-आर्थिक बदलावों के कारण, आम नागरिक अपने हकों को लेकर ज्यादा जागरूक है और न्याय पाने के लिए अदालतों का रुख करने लगा है.

2. नए तरीके (पीआईएल) और नए अधिकार (आरटीआई)

सरकार ने जैसे ही सूचना का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून बनाए, इन नए अधिकारों के पीड़ित पक्षों ने अदालतों का रुख करना शुरू कर दिया. वहीं, न्यापालिका ने भी पीआईएल के जरिये मामलों की सुनवाई तेज कर दी, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है.

3. जजों की कमी

देश में जजों की संख्या नाकाफी है (करीब 21,000). मौजूदा जजों और जनसंख्या का अनुपात 10:10,00,000 है. 1987 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में इस औसत का 50:10,00,000 की बात कही गई थी.1987 से अब तक जनसंख्या में करीब 25 करोड़ का इजाफा हुआ है. जजों की संख्या को बढ़ाने के मामले में केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर जिम्मा डाल रहे हैं. आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं.

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका में मतभेद है. सामंतवादी नियम, जैसे कि जजों द्वारा लंबी छुट्टियां लेना भी मामलों के निबटारे में देरी का बड़ा कारण है.

4. अदालतों की कमी

भारतीय न्यायपालिका के पास संसाधनों की कमी है. न्यायपालिका को लेकर, केंद्र और राज्य सरकारें खर्च करने की इच्छुक नहीं हैं. न्यायपालिका के लिए पूरे बजट में से मात्र 0.1%-0.4% का ही प्रावधान होता है. भारत को और ज्यादा अदालतों की आवश्यकता है.

5. सरकार की तरफ से मुकदमों की बड़ी संख्या

देश में सरकार सबसे ज्यादा मुकदमे करती है, जो करीब-करीब आधे मामलों के बराबर है. इनमें से कई मामलों में सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग के खिलाफ ही केस लड़ रहा है. ज्यादातर मामलों में जहां सरकार केस करती है, खुद सरकार ही अपना पक्ष रखने में नाकामयाब होती है.

6. निचली अदालतों में बेहतर न्यायिक क्षमता की कमी

भारतीय न्याय प्रणाली उच्च स्तर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में नाकामयाब रही है. क्योंकि निचली अदालतों में जजों की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती है, ऐसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपीलें होने से मामलों के फैसले होने में देरी होती है.

7. पुराने कानून, कानूनों का अस्पष्ट लिखना

दशकों पुराने कानून, और उनकी विभिन्न अदालतों के द्वारा अलग अलग तरह से व्याख्या के कारण भी मामलों के फैसलों में देरी होती है. इनमें से कई कानून तो 1800 सदी के हैं.

भारतीय अदालतों में लंबित मामलों के नतीजे

न्यायपालिका में आम आदमी का विश्वास इस समय अपने सबसे निचले स्तर पर है. तेज न्यायप्रणाली की कमी के कारण आर्थिक विकास भी सिर्फ कागज तक ही सीमित हो जाते हैं.

विदेशी निवेशक भी देश की न्यायप्रणाली की देरियों के कारण यहां निवेश करने में हिचकिचा रहे हैं, जिससे 'मेक इन इंडिया' जैसे कार्यक्रमों पर असर पड़ रहा है.

न्यायपालिका, अदालतों में बढ़ रहे मामलों के तूफान को संभाल नहीं पा रही है. इससे उसकी कार्य क्षमता पर भी विपरीत असर पड़ रहा है. न्याय मिलने में देरी न्याय न मिलने के समान है, जबकि न्याय मिलने की जल्दबाजी में न्याय दफन हो जाता है.

भारत की अदालतों में लंबित मामलों की समस्या का समाधान

सरकार को देश में जजों की संख्या को दोगुना करना चाहिए और ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विसेज (AIJS) का गठन करना चाहिए.

जजों के खाली पदों की संख्या को मौजूदा 21,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की जरूरत है. हमारी न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब के कारणों को पहचानने के लिए सभी पक्षों को साथ बैठकर चिंतन करने की जरूरत है.

वहीं, सभी पक्षों की साझेदारी और बातचीत के बाद सरकारी नियम कायदों को सख्त और साफ बनाने की जरूरत है ताकि बेवजह कानूनी मामलों से बचा जा सके.

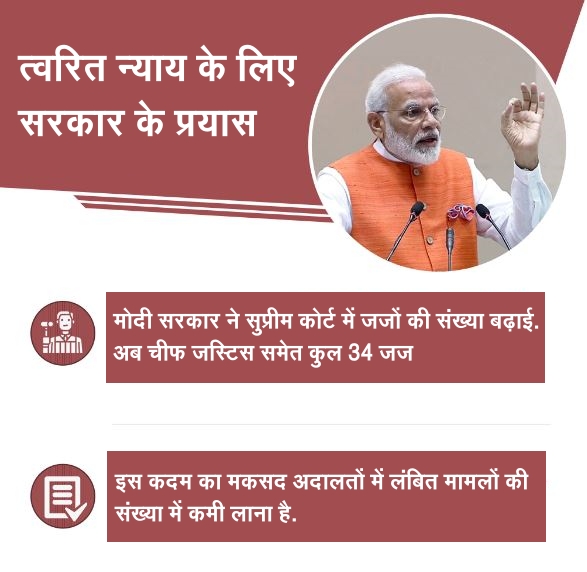

हाल ही में 'द सुप्रीम कोर्ट (नंबर ऑफ जज) अमेंडमेंट बिल, 2019' पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर मौजूदा जजों की संख्या को 31 से बढ़कर 34 हो गई है. यह एक अच्छा कदम है.

तेजी से न्याय मिलना न केवल एक मौलिक अधिकार है, बल्कि देश के कानून को सही तरह से लागू कराने के लिए भी बेहद जरूरी है. इसकी कमी के कारण, कानून तोड़ने वालों और अपराधियों को बढ़ावा मिलता है.

न्यायिक बदलावों को अगर गंभीरता से लागू किया गया तो इससे न केवल देश के नागरिकों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि विश्वभर में भारत की साख भी बेहतर होगी.

(लेखक-पीवी राव)

एक नजर केंद्र सरकार द्वारा किए गए कुछ अहम फैसलों और प्रयासों पर-

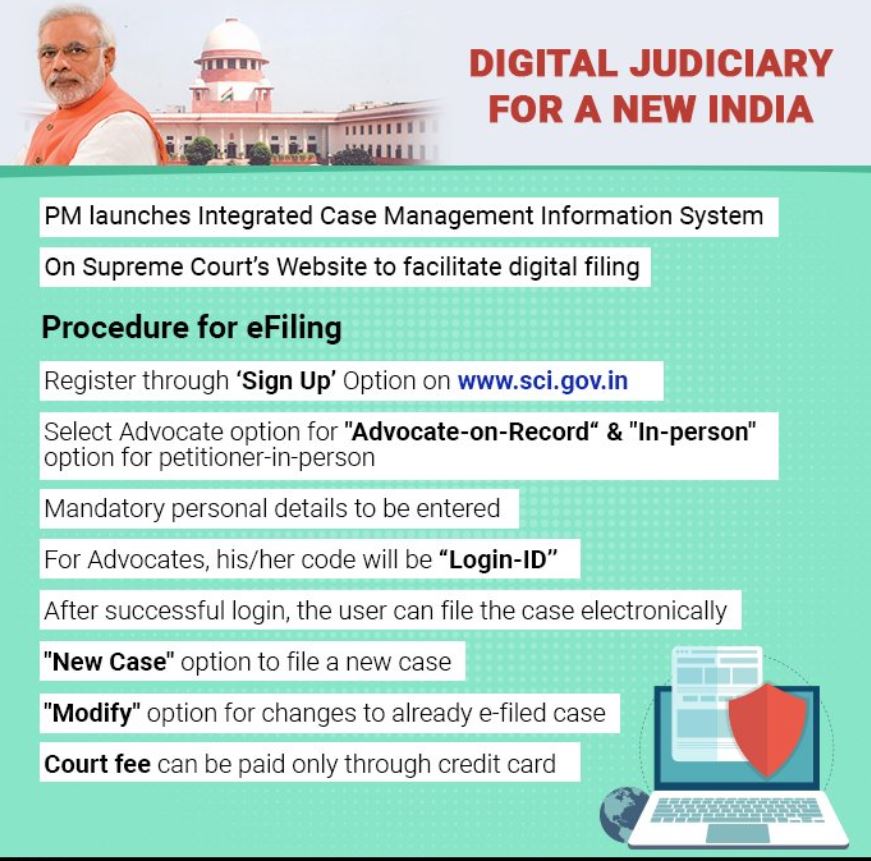

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल न्यायपालिका की अवधारणा के साथ इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (ICMIS) की शुरुआत भी की है. इससे ऑनलाइन मुकदमे फाइल करने की सुविधा मिलती है.

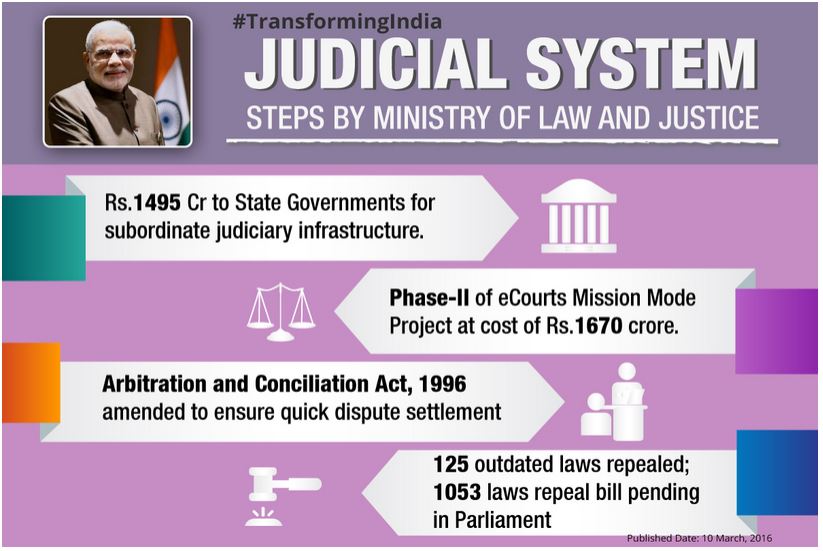

केंद्र सरकार ने कई मौकों पर उल्लेखनीय पहल भी की है. 2016 में प्रकाशित एक जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया था.

तीन तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार ने कानून बनाया है.

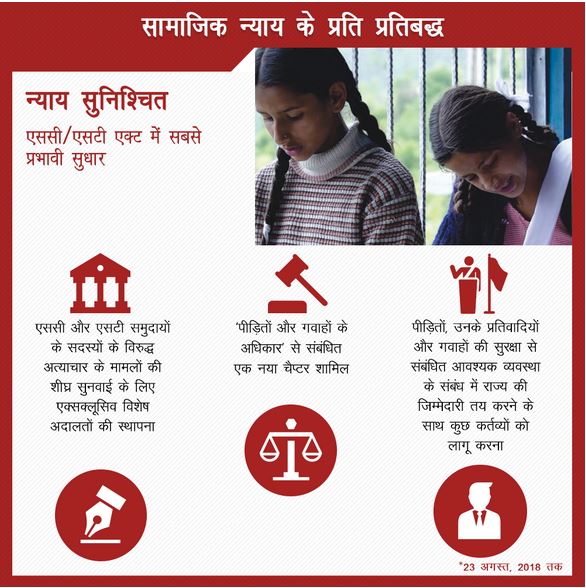

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी केंद्र सरकार ने कई प्रयास किए हैं.