सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई को दो तेलुगू चैनलों के खिलाफ लगे देशद्रोह के आरोप पर सुनवाई की. दोनों चैनलों पर राज्य सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक रिपोर्ट दिखाने का आरोप है. राज्य ने इसे स्पष्ट रूप से देशद्रोह का मामला बताया है. मामले की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि देशद्रोह (कानून) की सीमाएं सुनिश्चित की जाए.

क्या है देशद्रोह

1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने इसे निर्धारित किया था. 1995 में बलवंत सिंह बनाम पंजाब सरकार मामले में और इस साल विनोद दुआ बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में उसी व्याख्या का अक्षरशतः पालन किया जा रहा है. लेकिन सवाल ये है कि देशद्रोह की व्याख्या कितनी बार की जाएगी.

संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश की सभी अदालतों पर बाध्यकारी हैं. एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कर दी, तो यह पत्रकारों, मीडिया घरानों और ट्वीटर, पुलिस, सिविल ऑथरिटी सब पर लागू होगा. हर मामले में नई व्याख्या की जरूरत नहीं है. और अगर ऐसा हुआ तो पूरी प्रक्रिया ही निरुद्देश्य हो जाएगी. वास्तविक मुद्दा यह है कि कुछ प्राधिकारी इस कानून का ठीक ढंग से पालन नहीं करते हैं.

मंशा से जुड़ा है देशद्रोह

केदारनाथ सिंह मामले में बताया गया था कि एक नागरिक सरकार के प्रति जो भी सोच रखता है, उसे कहने या लिखने की पूरी आजादी है. बशर्ते उनकी आलोचना या टिप्पणी दूसरे लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाती है, या फिर उनकी मंशा या कथन सार्वजनिक व्यवस्था को अव्यवस्थित नहीं करने की है. यहां साफ तौर पर बताया गया है कि यह केवल तभी होता है जब शब्द (लिखित या बोले गए) आदि जिनमें सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी पैदा करने की हानिकारक प्रवृत्ति या इरादा होता है. कानून सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को अव्यवस्था पैदा करने की मंशा या प्रवृत्ति या फिर कानून व्यवस्था को भंग या उकसाकर हिंसा फैलाने की प्रवृत्ति तक सीमित कर दिया है. इस मामले में कानून बहुत ही स्पष्ट और साफ है.

बिना समझे कार्रवाई करती है पुलिस

अब आप इसे इस मामले में जोड़कर देखिए यह कितना मुश्किल है. भारत सरकार की नीति या उसके किसी एक हिस्से से असहमति जताते या फिर आलोचना करते हुए एक रिपोर्ट फाइल की जाती है. यह देशद्रोह नहीं है. किसी ने उस पत्रकार या चैनल के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया. पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वह कानून जाने. कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं हो सकता है. संबंधित अधिकारी को यह जानना चाहिए कि जो भी कुछ कहा गया है वह एक अलग राय है. लेकिन वे इसे ठीक से नहीं समझते हैं और शिकायत पर कार्रवाई की जाती है. ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी पर कौन निगरानी करेगा.

अगर 1962 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला एक पुलिस अधिकारी को उसे अनुचित तरीके से कार्य करने से नहीं रोक पाया, तो 2021 का फैसला उसे ऐसा करने से कैसे रोक सकता है. मुझे तो इस पर शक है. पुलिस अधिकारी शिकायत पर कार्रवाई करेगा, कथित उल्लंघनकर्ता की गिरफ्तारी भी करेगा. अगर पुलिस अधिकारी पर नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा, तो वह इस तरह के अनुचित कार्य कर बचता चला जाएगा, और निर्दोष व्यक्ति को उसके बोलने की आजादी के मूल अधिकारी और स्वतंत्रता से वंचित कर देगा. पुलिस अधिकारी द्वारा तथ्यों पर बिना विचार किए ही कार्रवाई कर देना दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है.

पुलिस को ठहराना होगा जिम्मेदार

एकमात्र समाधान पुलिस अधिकारी को उसके अपने काम के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा. जब तक यह लागू नहीं होगा, तब तक देशद्रोह कानून का दुरुपयोग होता रहेगा, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दर्जन से अधिक बार इसकी व्याख्या कर दी है.

अगर देशद्रोह के सतही आरोप लगाकर कोर्ट के सामने कथित उल्लंघनकर्ता को पेश किया जाता है, तो जज को केस के तथ्यों पर जाना चाहिए. कानून पर विचार करके उसे हिरासत में भेजने से बचा सकते हैं. दुर्भाग्य ये है कि ऐसा नहीं हो रहा है. बहुत सारे मामलों में बिना विचार किए ही या तो पुलिस हिरासत या फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है.

न्यायपालिका को निभानी होगी महत्वपूर्ण भूमिका

न्यायपालिका नागरिक के मूल अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षित और संरक्षित करने के प्रति कृतसंकल्प है. अगर किसी के खिलाफ अगंभीर आरोप लगाकर देशद्रोह के मामले में कोर्ट में पेश किया जाता है, तो संबंधित जज को उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को हर हाल में सुनिश्चित करनी चाहिए. अगर जज इस पर विचार करने लगेंगे, तो कथित उल्लंघनकर्ता को तुरंत ही रिहा किया जा सकता है. अगर कई बार कोई परिस्थिति बनती है, तो वहां पर हाईकोर्ट उस शिकायत या एफआईआर को अलग कर सकता है, जैसा कि विनोद दुआ के मामले में हुआ.

विडंबना ये है कि कुछ मामलों में न्यायपालिका भी अपनी भूमिका निभाने में असफल हो गई, दर्जनों छात्रों, पत्रकारों, कार्टूनिस्टों, नेताओं और अलग राय रखने वालों को कई महीनों तक जेल में रखा गया. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50 साल दिए गए फैसलों को बार-बार बताने से कुछ नहीं होगा, जज को केस दर केस विचार करना ही होगा.

बढ़ रहे हैं हर साल देशद्रोह के मामले

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देशद्रोह से संबंधित मामले हर साल बढ़ रहे हैं. ये आंकड़े भले ही अधिक न दिख रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि सभी क्षेत्रों के हजारों लोगों को आरोपी बनाया गया है. उनके बोलने का मूल अधिकार बाधित हुआ है. उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है, क्योंकि इसके निपटान में कोर्ट में बहुत अधिक समय लगता है. लेकिन इस बीच वे महीनों जेल में समय बिताते रहते हैं, जबकि कानून पर उचित तरीके से विचार करने पर उनके खिलाफ एफआईआर कैंसिल हो जाने चाहिए थे.

पुलिस, अभियोजन और वास्तव में राज्य की जवाबदेही ही समय की मांग है. उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए वे अपनी मनमानी करते रहते हैं. अगर उन्हें जवाबदेह बनाया जाता है, तो स्थिति अलग हो सकती है. पूरे मामले में सिर्फ आम नागरिक ही हारा हुआ दिख रहा है, जो आज अपने अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.

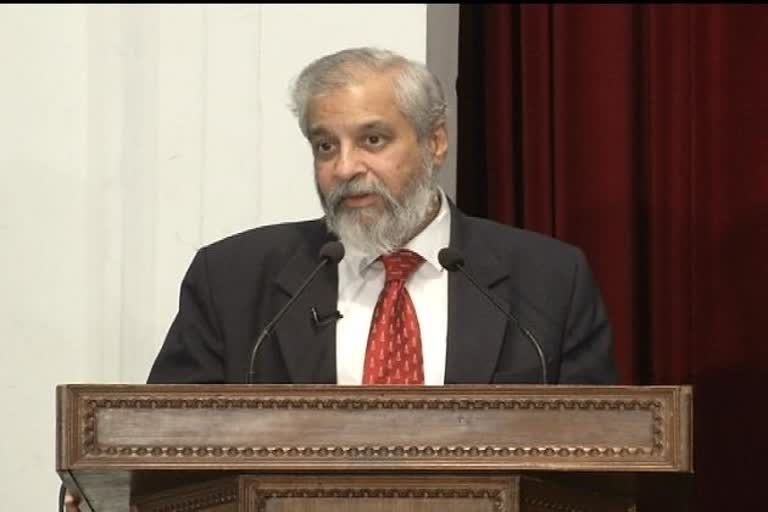

(लेखक- जस्टिस मदन बी लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज. वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं)